12月

11

2011年 12月 11日

2011年 12月 11日

エッセイ, 被災地支援

12月

3

2011年 12月 3日

2011年 12月 3日

このところ毎日「ひかりはがき」が全国からやさしい美術プロジェクトのもとに届いている。一枚ずつ切手を貼って送られたもの、複数枚封書にまとめて送られてくるもの、様々である。

私が絵はがきを描きはじめたのは3月11日の翌々日。はじめたもののそれらのはがきのほとんどは破いてしまって手もとにない。思い立った本人がこの体たらくだ。災害に遭われた人々に向けて絵はがきを描くことはとんでもなく難しい。批判されるまでもなかった。もう一つ自分に厳しく課したことがある。それは「自分は災害に遭われた方々を前にして、このはがきを手渡しできるだろうか。」という問いかけだった。「手渡し」は個々の心の内にある被災者と向き合ってはがきを描くために絶対に必要だった。

本格的に手描きの絵はがきを募集し、被災地域で手渡しする活動は3月18日に立ち上げた。後になって私はこの取り組みを「ひかりはがき」と名付けた。

震災直後の加熱した空気の中で批判と疑問の声にもまれ、肝心な「ひかりはがき」は遅々として集まらない。絵はがきのブースキットを設置してもポストにはお菓子の紙くずや落書きが放り込まれるしまつ、せっかくそろえた画材は心ない人に盗られてしまった。

私はほとほと疲れてしまい、4月11日とうとう「ひかりはがき」の取り組みを断念した。震災から一月のこと。もともと私がはじめたことだ、原点にもどり1人で「ひかりはがき」を描き、被災地域へ手渡しに行こうと心に決めた。

しかし、どうしたことか、集めるのを止めてしまったその日からぽつりぽつりと「ひかりはがき」が私のもとに寄せられはじめた。ブースキットでも少ないけれど絵はがきを描く人の姿を見るようになった。卒業生からも送られてきた。実はスタッフの林治徳が陰ながら丁寧に声をかけてくれていたのだ。寡黙にそれぞれが何を表現するかを考え、悩み、ようやくかたちになりはじめた、それに一月かかったということだろう。

4月12日、「ひかりはがき」を再開。

今振り返ると自分の気持ちの弱さが恥ずかしい。私は当初自分に近しいところではなく、自分からできるだけ遠くのところに大きく響く取り組みであってほしい、そうでなければ意味がないと強く思い込んでいた。つまりは自分の足下が視界に入っていなかったのだ。最初から大きく広がった波紋などあるはずがない。自分自身を広大な水面(みなも)に投げ込み、その一点からしか波紋は広がらないではないか。そんな単純明快なことが見えていなかった。私が悶々と苦しんでいる傍らで大きな声もあげず、よりそって悩んでくれていた一番身近な人々が「ひかりはがき」の最初の賛同者となったのである。

今ここで書いたことは「ひかりはがき」の取り組み前夜のこと。この取り組みがいったい何だったのかの検証や批評は別の機会に譲り、今は当時の葛藤を語っておきたいと思った。

「ひかりはがき」の波紋はゆっくりと、そして確実に大きく広がりつつある。今や基点など知らなくとも、「ひかりはがき」は描くことができる。でもその一石を投じた時の念いを一瞬垣間みることはこれから描き継がれる「ひかりはがき」の新鮮さを保つのに無駄ではないだろう。

「ひかりはがき」は「行動」だ。私の言う「行動」とは、例えば大切な人を看取る時に誰しも手をにぎる、あの瞬間のことである。

エッセイ, 被災地支援

11月

8

2011年 11月 8日

2011年 11月 8日

数年前のことだが、やさしい美術の活動を紹介する場で「なぜワークショップをしないのか?」と尋ねられたことがある。当時やさしい美術プロジェクトは作品を院内空間に配置していく仕事が主だったのでそこからわく素朴な疑問であったように思う。阪神の震災が一つの引き金となって、巷では協働性や市民活動の重要性が説かれていることは知っていた。それらに近接する活動はワークショップをやるべきという機運はあったと思う。

ただ少し気になったのはその時の質問「なぜワークショップをしないのか」には「やるのが当然」と言う響きがあったのも事実。私は闇雲にワークショップの形式を取るのは疑問だった。断っておくが多くのワークショップの形式が存在する中でここでは「アーティストが実施するワークショップ」に限っての話。

何よりも先にワークショップという方法が立ち上がるのに違和感がある。作家の「一緒に作りました」というアリバイづくりに終始しているケースは開いている様相を見せながら実は閉じられた構造をしていて見ていて居心地悪い。ワークショップの対象になる参加者とそのバックグラウンドが置き去りになっているのを見かけるとこれも気になって仕方がない。

それから月日は経ち、とうとう僕たちは十日町病院で始めてワークショップを実施する日が来た。それは最初にワークショップの方法があったのではなく、プランのコンセプトを忠実に実現していくプロセスであって、結果として「ワークショップ」としか呼べないものになった。当時メンバーだった福井が考案した作品プランである。

福井が着目したのは院内の極私的空間である病室である。ベッドに横になる利用者とその家族との関係性を取り持つものがアーティスト側から提案できないか、というもの。想像がつくと思うが、家族関係はとてもデリケートだ。他人が立ち入れる問題をはるかに超えている。テレビドラマに出てくるようなステレオタイプの家族イメージは仮想の話。それこそ人の数だけのケースがあるだろう。

このことはかなり時間をかけて福井と議論した。するともう一つ浮かび上がってきたのは、「患者と医師・看護師」という関係性である。システムが張り巡らされた医療の現場。「人」としてでなく「患者」として扱われる病院空間。医師や看護師はその肩書きを離れて思いの内を患者に伝える機会は無いに等しい。

「患者」と「医療者」という立場を超える、肩書きを取り去る、間にある見えない壁を溶かす。医師も看護師も伝えたい思いを携えながら治療にあたっているはずだ。一方患者はかけがえのない人生を生きぬいてきた一人ひとりのはずである。ひとり一人を見てほしい―。

そこで、福井は医師や看護師が描いた「残暑見舞い」の絵はがきを描いた本人から患者さんに手渡すワークショップを企画した。この提案を受けて病院サイドから「描く時間がない」「うまく描く自信がない」と反発があったものの、楽しく描くしくみや工夫を幾度となく提案し、何とか院内で絵はがきを描くワークショップを実施するところまでこぎつけた。

ワークショップ当日は院内で働く医師や看護師、職員のほとんどが時間を見つけて絵はがきを描きに来てくれた。一枚のはがきには、普段思っていたけれど伝えられなかった思いがメッセージに綴られている。「いつもそばにいます。」そんなシンプルでそっと元気づける言葉たち。切り紙や野菜スタンプで華やかに彩られたデザイン。

手術を終えた医師と看護師が緑装束のまま立ち寄り一斉に絵はがきを描いていく。そんな感動的な場面が幾度となく繰り返された。二日間で集まったはがきは300枚。それらはベッドサイドに絵はがきを取り付けるフレームとともに医師、看護師らによって入院している利用者に手渡された。

私たちは作品を作ったのではなく、医師、看護師という間柄を溶かし、感情の交流のしくみを作ったのみ。その道具立てとしてはがきを描き、渡す行為に集約させた。さて、ワークショップを終えて心の壁が瞬間解き放たれたのは病室内だけではなかった。気がつけば私たちプロジェクトメンバーと病院職員との間は何でもぶつけ合える仲になっていた。このワークショップを院内で滞りなく行うプロセスを通じて着実にお互いの距離は近くなったのだ。

「ここで私たちは何ができるのか」と突き詰めて、最終的にワークショップの形となった、病院内での残暑見舞い絵はがきプロジェクト。絵はがきを描いた病院職員はアートに興味を持ち、作るのが大好きで集まった人ではない。それぞれの思いを胸に医療の現場、病院の日常の中で働いている人たちだ。病院のシステムが簡単に許さない「心を通わす」という小さな冒険を私たちは創出した。一人ひとりそれぞれでいたい。そんな当たり前の事が、「患者」という画一的な枠に閉じ込められてしまう。その枠をそっと開く小さな飛躍を設ける。実施したワークショップは人と人という間柄を取り持ちながらまるで柔軟剤のように院内に浸透していった。

エッセイ, 活動について

11月

6

2011年 11月 6日

2011年 11月 6日

愛知県内のとある施設で愛知県に避難している被災地域住民の皆さんが集う交流会が行われた。私たちやさしい美術プロジェクトは「ひかりはがき」を持参して手渡しを行った。「ひかりはがき」はこれまで被災地域に行き手渡す方法だったが、自分たちの足下も見据え、私たちが暮らす町に避難してきた人々にも「ひかりはがき」を渡そうと考えた。このブログでは避難してきた住民の皆さんからうかがった話を紹介したい。

集まったのは6世帯の愛知県に避難してきた人たち。5世帯が福島県から、1世帯は宮城県から。交流会は就労、補償の相談会も兼ねているので、特に原発の近くに住んでいた方が多かったように思う。

避難してきたそれぞれの世帯同士の交流はない。たまたま同じ町から避難してきたとはいっても必ずしも知り合いとは限らない。地元の方言で、共通の話題で安心してお互いのこの8ヶ月を振り返り、語らう。

私は皆さんの会話を横でお聞きし、手持ち無沙汰な方がいれば声をかけてお話をうかがった。

福島県双葉町から命からがら避難してきた若いご夫婦。なんと原発から3キロのところで被災。奥さんが妊娠していたため、ライフラインが壊滅したなか、道の駅などで野宿しながら避難所にたどり着き愛知県へ。その後あかちゃんを無事出産。来月に一時帰宅をするそうだ。

宮城県多賀城市 から避難。子どもたち3人と奥さんの5人で愛知県へ。地震が起きたときから津波が押し寄せるまでを詳細に語っていただいた。まさに危機一髪。なかでも目の前で知人が津波に飲み込まれて行くのをただ見ているしかなかったという体験談に胸が痛む。同級生は100人以上が亡くなったという。ご自身はPTSDにかかり夜は眠れず、夜中も悪夢にうなされて飛び起きることもしばしば。私たちが取り組んでいた表札づくりの話をすると、テレビにも放送されたそうでそのことを知っていた。「あの大きい派手な表札ですよね。知ってますよー!」

福島県浪江町から避難。ご夫婦で6回も避難を点々とし、息子さんが暮らす愛知県に落ち着いたのだという。福島では退職した旦那さんは大好きな果物作りを始めた。福島は梨やりんごがよく育つ土地柄だそうだ。10年をかけてようやくりっぱな実をつけるようになった、梨やりんごの木。遠くは東京からもりんご狩りに来てくれる人が増えはじめた矢先に、地震、津波、そして原発。毎日畑仕事に精を出していた日々から一転、何もやることはなく、身体を動かす機会はほとんどない。最近は右手が急にむくみ、動かなくなってしまった。どうやら原因はストレスとのこと。その方の手をにぎらせてもらう。土に触れてきた手だ。分厚く、そして堅牢だ。「一番の楽しみを失った。生き甲斐を失った。この先どうしたらよいかわからない。」

福島県富岡町から避難。妊娠していたので被爆を恐れて、とにかく福島を早く離れる。東京で出産。赤ちゃんをだっこさせたいただく。(大変な中あなたはくぐり抜けてきたんだね…。)ぷちぷちの果実のような手で私の小指をつかんでくる。生命感の塊。ご両親はいわき市で暮らしている。「家族全員で暮らしたい。その日がいつくるのか。」

福島県いわき市から避難。旦那さんは仕事で福島にいて、月一回愛知に避難している2歳のお子さんと奥さんに会いにくる。子どものことを第一に考えたいとおっしゃる。「地産地消のものを買って食べて被災地域を支援する。その気持ちはありがたいけれど、子どもたちのことは第一に考えて行動していただきたい。」

被災地支援

11月

4

2011年 11月 4日

2011年 11月 4日

やさしい美術プロジェクトは病院が主な活動場所であることから「癒しのアート」「病院のアート」と言われることが多かった。実は私はやさしい美術プロジェクトを語る上で「癒す」という言葉はつかったことがない。施設の現場にいると、そんな言葉は簡単には浮かんでこない。これまで作品を作ってきた経験からの私の見解だけど、「癒される」ということはその人の中で起きることであって、「癒す」ということはないと思っている。

やさしい美術プロジェクトの活動は事象に近づく、という特徴があると以前書いた。近づくと見えてくることもあるが、見えなくなることもある。地図を読むように遠くから眺め、想像力を働かせることで見えることもある。もちろん近づくということは物理的、心理的な意味があるのだけれど。その振幅の中で自分の立つ位置を見極める。

やさしい美術プロジェクトの活動が私個人の見解を広めるためにあるわけではないので、参加する学生たちのそれぞれの立ち位置はすべて受け入れることにしている。「取り組み」の内には手をにぎり看取ることもありうるし、「癒す」ことに真剣に取り組むのであれば「とことんやってみなさい」と背中を押す。そこで感じた何かに突き動かされ、自らの細胞が反応することを私は否定しない。

やさしい美術プロジェクトとはたぶんジャンルとして確立されるものではなく、ある事象に向き合った時に個々から発露される表現を受けとめる場であるように思う。それぞれの専門性を抱えてこの取り組みに参入すれば、自身が立つ専門性を離れては立ち返るという経験が起きる。もう少し踏み込んで言えば、自己否定と再構築だ。それほどまでに、私たちアーティストを揺さぶる何かがあるのだ。

手をにぎり大切な誰かを看取ることを私はアートだ、作品だとはとても言うことができない。でも「やさしい美術」という場では表現し、作品を制作して展示することや手をにぎることも同地平に連なる営みとなる。その蜿蜒なる地平をなめるように見つめ、乗り越えるべき壁や隔たりがあれば丁寧に紡いで行く作業と言ったらよいか。

私は殊に現代美術の領域で作品を作ってきた。誰とはわからない相手に強く、遠く、深くボールを投げ入れる。その真の意味もやさしい美術プロジェクトの活動を通じてとらえ直す契機を与えられた。きっとこの取り組みに関わったアーティストや学生、様々な専門家らはそれぞれの立ち位置で何かを得たのではないかと思うのだが。

発達センターちよだにて

エッセイ, 活動について

10月

31

2011年 10月 31日

2011年 10月 31日

10月29日、30日と宮城県七ヶ浜町に行ってきた。災害支援NPOレスキューストックヤードから仮設店舗の看板作りに関わってほしいとの連絡が入ったのだ。仮設店舗を営業するのは七ヶ浜町の住民。お店からお宅まで全て流されてしまった被災者である。

名古屋から仙台へ。仙台から仙石線に乗る。本来は石巻まで通じているが、震災のため高城町からは走っていない。高校生がホームで電車を待つ光景はごくありふれたものだが、電光表示板は高城町までしか灯っていない。

下馬駅下車。無人駅だ。地元住民が日常の足に使っている「ぐるりんこバス」に乗る。路線はいたるところ津波の被害で未だ寸断されている。事前に下調べをしてきたのだが、何の意味も成さない。来たバスに行き先を告げて乗り込む。バスの中は地元のおばちゃん達ががやがやとおしゃべり。のどかな路地を車体を大きく揺らしながら進む。

やがてバスは壊滅的な被害をうけた菖蒲田浜に出る。4月に歩いてその光景に言葉も出なかった。人の暮らしてきた痕跡はあるものの、人の生活の気配は吹き飛ばされている。こんなところを公共のバスが通っていること自体シュールな印象をおぼえる。

バスの運ちゃんはやさしい。足の不自由なお年寄りがいれば、バス停でなくとも自宅近くでバスをとめる。地震がつくった起伏で道路がデコボコ。マイクロバスが上下、左右揺れる揺れる。

生涯学習センターにバスが到着。そこから少し歩くと七ヶ浜のボラセンとボランティアきずな館が見えてくる。さてこれから仮設店舗の看板制作についてリサーチ開始。

レスキューストックヤードの浦野さんとみっちり打ち合わせ。仮設店舗とその看板の概要がくっきりと見えて来た。その場でイメージスケッチを数枚描く。

レスキューストックヤード浦野さんからうれしい知らせ。仮設住宅の表札は6月いっぱいで完成していたが、居住者のひとり一人顔を見て渡すことにこだわり、最近ようやく最後の421枚目を無事手渡しできたそうだ。入居された方は表札を受け取りとても感激しておられたようだ。その住民の方は「これからも頑張れるよ!」とおっしゃったそうである。浦野さんは涙が出そうだった、と報告してくれた。

仮設店舗を立てる敷地を見に行く途中、背後から元気な声で呼びかけられる。表札に使用した土台の木を提供いただいた大工さんの奥さんだった。4月に初めて出会った時は、ほとんど笑顔が見られなかった。こうして笑顔で声をかけられて少しづつ日常に戻りつつあるのだ実感する。なんかジーンときてしまった。

翌日の朝6:00。きずな館を出て菖蒲田浜を歩く。復活を願う土台の木で作ったモニュメントが浜辺にそそり立つ。周りには七ヶ浜の象徴浜菊が植えられている。浜菊は復興の意味もあるという。砂浜はボランティア、被災地域の人々の手に寄り、美しい砂浜を取り戻しつつある。釣りをしている人を見かけた。来年の夏には海開きをしようという声が高まっているそうだ。

冷たい海風にあおられながら思いをめぐらす。昨日七ヶ浜で出会ったある住民の方に久しぶりに会えたことを喜び、つい「お元気ですか?」と声をかけた。何かもっとよい言い方があった気がする。自分と震災との距離感が露呈されたようだ。配慮が足らなかったと後悔する。1年も経たないうちに元に戻るはずがないではないか!表向きには元気であっても、笑顔であってもその背後にある見えない心の傷と接することを忘れてはならない。

やっぱりいた!早朝は散歩に出かける人に会うことが多い。漁師のおとんと、柴犬マルに再会。おとんは基礎しか残っていない自宅で塩ジャケを漬けていた。「お、来たんかい。」と渋い声。その場で塩ジャケとおとんを撮らせてもらう。

浜辺にて。修復が進む堤防のうえで、ご夫婦でラジオ体操をしている。お父さんが熱血漢で、奥さんを逐一指導している姿が微笑ましい。「写真を撮らせてください」とお願いしたら笑顔で応えてくれた。何とか力を出して生きて行こうとしている人々の姿…。

午前中はお一方の七ヶ浜の住民にじっくりとお話が聞けた。人生を走馬灯の様に振り返る。そしてそこには0となった日、3月11日が紛れもなく存在する。「何も残らなかったの」その言葉の表すところ、私はどれだけ想像できるだろう…。

午後もお一方のお話をうかがう。トラックの運転手からラーメン屋に転身、海の家も運営していたが、すべて津波に流された。これまでの人生、家族を背負って立つ「おやじ」の姿が浮かび上がる。これまでも、そしてこれからも、人を支えるのは「人情」。赤の他人である私に人生を語ってくれたことに感謝。

今日もたくさんスケッチを描いた。愛用の万年筆の青いインクがみるみる減っていく。絵で会話した、そんな感覚。思っていることを秒単位で形にして見せると、「そうそう、そういう感じ!」とあっという間にイメージを共有できる。描く力は人と人の間を溶かしくっつける造形力だ。

宮城県七ヶ浜町のボランティアセンターから仙台へ。宮城バスに乗る予定だったが、ボランティアコーディネーターの杉浦健さんに車で送ってもらう。夜行バス出発まで時間がある。仙台駅近くのおしゃれな飲み屋さんで食事。カウンターに座り、酒瓶の並びを撮る。

今日の朝、夜行バスが名古屋に着く。短い宮城行きだったが、被災地域の住民と膝を突き合わせてお話した「濃い」二日間だった。声のトーン、言葉の間合い、目線、にじむ涙…。この感覚を伝えるのは難しい。メディアに流されるきり撮られた情報とは異なる生な感覚の塊。だからこそ、これからの取り組みに人々の念いを反映させたい。

瓦礫の撤去、泥のかき出しは未だ続く。掬いだされた写真。

宿泊したきずな館には棚がはいった。

被災地支援

10月

20

2011年 10月 20日

2011年 10月 20日

10月10日。ハンセン病療養所大島にてあおぞら市というマルシェ型のイベントを行った。このようなイベントが大島で行われるのは初めてのことだが、何もかも初めてづくし。島外の人々と共催することもそうだ。ゲストに田島征三さんとおおたか静流さんを招き、歌に合わせてライブペインティングをして大いに盛り上げていただいた。

あおぞら市は大島の入所者と周辺地域とがものづくりを通じてやわらかに交流できたら、という想いから始まった。この小さなきっかけが原動力となり、こえび隊が中心に芸術祭実行委員会が積極的に企画運営を進めた。

また同時期に豊島の人々との交流も始まり、今日この機会に豊島の皆さんもあおぞら市にかけつけた。入所者の皆さんは陶芸や七宝焼きなどを出店、高松からは和三盆や張り子のオブジェなどの参加があった。イベント開始から多くの人で賑わい、入所者の皆さんもたくさん訪れた。これまで準備してきたこえび隊の皆さんの目がうるむ。

この感動は身に覚えがある。昨年の芸術祭期間中私が企画した名人講座。入所者が講師となり、写真や陶芸などのワークショップを開いた。島内に子どもたちのはしゃぐ声が響き、笑顔に包まれる場が紡ぎだされた。隔絶されてきた大島で手と手を取り合う情景に熱くこみあげるものがあった。そう、あの時の感覚だ。

あおぞら市にはもう一つ大きな意義がある。それは、遠くから来た私たちではなく、庵治や牟礼、高松などの大島周囲に暮らす地元の人々が自ら動いたことである。近くて遠い周辺地域の人々が大島を支えて行くということがどれほど入所者の皆さんを力づけることか!

大島での取り組み{つながりの家}を立ち上げた2年前に入所者の皆さんと一緒に思い描いたことが少しづつ実現に向かっている。この身震いする様な感覚を、参加した全員が共有できたと思う。

あおぞら市が終わったあと、豊島の皆さんと入所者との懇親会が行われた。そこではサプライズがあった。豊島の自治会長さんが自ら綴った般若心経が野村自治副会長に手渡されたのだ。これまでに無念のうちに亡くなった入所者を弔い、これからの大島の未来を祈念しての心のこもったメッセージだった。

痛みを分かち合い、楽しいことは皆で楽しむ。大島とその外にある見えない壁が溶けて行く。触手の枝葉が相互に紡ぎ合わされつながって行くのを感じる。この場にいられること、関われることの深い喜びがわき上がる。飛び上がりたいぐらいだ!皆さん本当にありがとう。そしておつかれさま。このつながりの輪、大事に育んで行きましょう!

大島

10月

19

2011年 10月 19日

2011年 10月 19日

ある町の依頼で公園に公共設置の作品を設置した。14、5年前のこと。僕以外の出品作家はアトリエで制作した彫刻を台座に据え付けるものだった。僕は周囲の不安の声をはねのけて現場制作に踏み切った。石材を地面に敷き込んで人一人がすっぽりと入る凹みを大地に穿つ作品だ。

ひと月現場に通い続け、地面に穴を掘りコンクリートを流し込み、石を叩き込む。周辺の住民の目線から感じるに、ある日唐突に現れた「頭のおかしい人」が自分を埋める穴をひたすら掘っている、そんなふうに目に映っていただろう。兄が病死して二日程しか経っていなかった着工当時は鬼気迫る勢いで作業に没頭する他なかった。

現場で作業をしていると、道ゆく人々の冷たい視線を感じることもしばしば。そのうち「俺はここにこんなものを作ってくれと頼んだ覚えはない」とか、税金の無駄遣いだ」などと私に罵声を浴びせる人が出てきた。僕はどんな話もまず耳を傾けたが、制作を止めることなく、毎日現場に通い続けた。

話しかける人も稀にいたが、遠巻きに見ている人がほとんどだった。毎日買い物袋を提げて行き過ぎる初老の女性も行き過ぎるだけの通行人の一人だったが、制作も佳境に差し掛かったその日は何かが違っていた。

その女性が初めて私が制作している現場で足をとめたのだ。そして、おずおずと私に差し出したのは、一本の缶コーヒーだった。その方は「初めて缶コーヒー買ったの」とおっしゃる。距離をとっていた人が実は一番近くで見守ってくれていたのだ。あーあの時の缶コーヒーの温くて甘かったこと!

時は下り、やさしい美術プロジェクトを設立して5年が経ち僕は作品搬入のため新潟県立十日町病院にいた。窓ガラスに作品を設置していると、背後から話しかけられる。振り返るとそこにはパジャマ姿の入院中であろう女性がぽつりと立っていた。差し出された手には缶コーヒーが!いうまでもなく、その缶コーヒーはあの時と同じ味がした。

エッセイ

10月

2

2011年 10月 2日

2011年 10月 2日

その「空白」が意味するものは何か。

仮に私たちが暮らす日本において、美術館とギャラリー、それらの場で発信される美術作品で考えてみたいと思う。

美術館やギャラリーは一歩も病室から出られない人には遠いと言わざるを得ない。まず美術館やギャラリーにたどり着けるかどうか。そもそも「ドクターストップ」というのがある。たとえなんとか出かけられたとしても不自由で深刻な容態に作品や展示がことこまかに合わせてくれることはない。作品はあるべき姿を保ち不特定多数の鑑賞者が来るのを待っているのだ。

では美術館やギャラリーが病院にやってくるとしたらどうか。まず病院に美術作品があることの根拠を問われるだろう。アートははたして薬剤のように効くのかと。施設内に張り巡らされる制限と抑制は人命をあずかる現場こそだが、そこには医療制度の画一性や権威、体制の力も作用している。その状況にアートの枠組みが飛び込んで行くのはまさに水と油。アートは強大な体制や制度に屈せず、むしろそれらを自らを構成するコンテクストとして飲み込んできたのだから。

物理的な距離、心理的な距離感、文脈と価値観の差異、分野・領域の拘束力…。それらはいずれも実体がない。そしてそれらを認識しているのは他でもない私自身だ。

私が瀕死の兄を目の前にしていること全ては何かに準えられるものではなく、同じ生命体として細胞が反応するようなものだ。それは表現の初動と出所は何らかわらない。狂おしいまでの情熱で目に見えない「隔て」を溶かしていく。私がやるしかない。

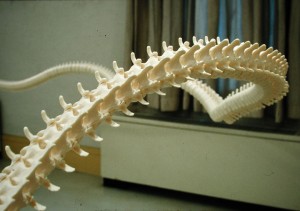

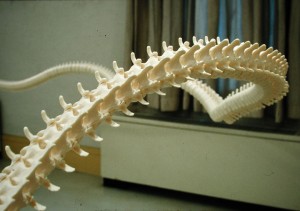

作品のディティール

エッセイ

9月

25

2011年 9月 25日

2011年 9月 25日

美術作品が社会で役割の一端を担う道筋として、強く、深く、遠く、そして多くに伝えるしくみがある。その極には国をあげてのビエンナーレ、美術館やコマーシャルギャラリーなどがあげられる。殊に現代美術はその強靭で鋭利なコンテクストによって世界に存在する事象を大胆に串刺しにし、解体し再構築する。作品はなおのこと、発信の形式の独自性と自律性を極限まで高めることで、社会に介入する。それがアートの枠組み独特の存在感であり猛々しい一面だ。

私が兄の病室でしたことは一体何だったのだろう。

昨日見られた笑顔は今日は見られなかったり、穏やかに話せたと思えば、刺のある言葉をお互い投げつけることしかできなかったこともある。まさに一喜一憂、病室の空気感は色に喩えれば寒色系の日もあれば暖色系のこともあった。小康状態もあったものの数十日というスパンで見れば兄の病状は着実に悪化していたし、入院から亡くなるまでの9ヶ月を俯瞰すれば日常の平静さから緊急を要する状況へと下降して行くまだらなグラデーションのように思えた。

兄の病状がおもうように恢復せず、本人の苛立ちが頂点に達していた頃だったと思う、私は私の描いたドローイングを病室に展示することにした。その頃の兄は何クールも抗がん剤治療に耐え、心身とも憔悴しきっていたが、まだ眼力は衰えていなかった。

自分の作品には何かしら人に影響を与える力があると曖昧な信じ込みがあったかもしれない。しかしその時の私には「アートに何ができるのか」「アーティストは何ができるのか」ましてや「癒してあげたい」「元気を与えたい」なんてお題目はまったく思い浮かばなかった。何かを与えたいというよりは、ただ兄と一緒に希望となる光を見たかった。壁に貼付けたボクサーのドローイングは私の分身であり、多くの思い出を共にしてきて私が兄と共有できる兄の分身でもあった。

ドローイングは兄がベッドに横たわった時のその目線の先に入るようにした。通常の展覧会であればかなり高い位置になる。かといってサイトスペシフィックで造形的な意識でもない。いかんともし難く衰えて行く兄の身体の延長にそのドローイングはつながれていた。

兄は余命宣告を受けてからというもの激痛に悩まされる日々、繰り返される嘔吐…。私たち家族はそのたびに足をさすり、背中に手を当て、固くしぼったタオルで兄の額を拭った。意識を失い昏睡状態におちいってからも、時折兄は声を荒げながら天井に向かって拳を突き出すことがあった。今となっては兄の心の内を聞くことはできないが。

兄の病室にいる私はアーティストである前に血のつながった弟だった。だから近くにいる者としての私は無力感に苛まれ、やり場のない怒りと不安でいっぱいだった。何ら特別なことではない、誰にも起きることだ。ドローイングを描き、飾るのも、兄と話すのも、兄の手をにぎるのもどこからどこまでという領分で切り分けられるものではない。そこではどのような思いつきも動作も表情も意味や意義の括りは霧散してつながっている。自ら求められる、求められていると感じて、自分のできることをしていただけだ。目の前にいる兄と向き合っている自分は身にまとうものは何もない。

病室を後にして、作業場にもどる。個展がせまっている作品の制作をすすめるためだ。作品の完成度を研ぎすましていく。強く、深く、遠く、そして多くの人に向けて。制作の最中ふと唐突に兄のことが脳裏をよぎる。今ここで制作していることと兄の病室で起きていることとの間に横たわる埋めようのない空白。

私がやさしい美術プロジェクトを立ち上げる4年ほど前のことだ。

1997年当時私が発表した作品

エッセイ

![]() 2011年 12月 11日

2011年 12月 11日