宮城県七ヶ浜町 人生

2011年 10月 31日

10月29日、30日と宮城県七ヶ浜町に行ってきた。災害支援NPOレスキューストックヤードから仮設店舗の看板作りに関わってほしいとの連絡が入ったのだ。仮設店舗を営業するのは七ヶ浜町の住民。お店からお宅まで全て流されてしまった被災者である。

名古屋から仙台へ。仙台から仙石線に乗る。本来は石巻まで通じているが、震災のため高城町からは走っていない。高校生がホームで電車を待つ光景はごくありふれたものだが、電光表示板は高城町までしか灯っていない。

下馬駅下車。無人駅だ。地元住民が日常の足に使っている「ぐるりんこバス」に乗る。路線はいたるところ津波の被害で未だ寸断されている。事前に下調べをしてきたのだが、何の意味も成さない。来たバスに行き先を告げて乗り込む。バスの中は地元のおばちゃん達ががやがやとおしゃべり。のどかな路地を車体を大きく揺らしながら進む。

やがてバスは壊滅的な被害をうけた菖蒲田浜に出る。4月に歩いてその光景に言葉も出なかった。人の暮らしてきた痕跡はあるものの、人の生活の気配は吹き飛ばされている。こんなところを公共のバスが通っていること自体シュールな印象をおぼえる。

バスの運ちゃんはやさしい。足の不自由なお年寄りがいれば、バス停でなくとも自宅近くでバスをとめる。地震がつくった起伏で道路がデコボコ。マイクロバスが上下、左右揺れる揺れる。

生涯学習センターにバスが到着。そこから少し歩くと七ヶ浜のボラセンとボランティアきずな館が見えてくる。さてこれから仮設店舗の看板制作についてリサーチ開始。

レスキューストックヤードの浦野さんとみっちり打ち合わせ。仮設店舗とその看板の概要がくっきりと見えて来た。その場でイメージスケッチを数枚描く。

レスキューストックヤード浦野さんからうれしい知らせ。仮設住宅の表札は6月いっぱいで完成していたが、居住者のひとり一人顔を見て渡すことにこだわり、最近ようやく最後の421枚目を無事手渡しできたそうだ。入居された方は表札を受け取りとても感激しておられたようだ。その住民の方は「これからも頑張れるよ!」とおっしゃったそうである。浦野さんは涙が出そうだった、と報告してくれた。

仮設店舗を立てる敷地を見に行く途中、背後から元気な声で呼びかけられる。表札に使用した土台の木を提供いただいた大工さんの奥さんだった。4月に初めて出会った時は、ほとんど笑顔が見られなかった。こうして笑顔で声をかけられて少しづつ日常に戻りつつあるのだ実感する。なんかジーンときてしまった。

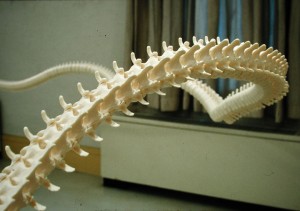

翌日の朝6:00。きずな館を出て菖蒲田浜を歩く。復活を願う土台の木で作ったモニュメントが浜辺にそそり立つ。周りには七ヶ浜の象徴浜菊が植えられている。浜菊は復興の意味もあるという。砂浜はボランティア、被災地域の人々の手に寄り、美しい砂浜を取り戻しつつある。釣りをしている人を見かけた。来年の夏には海開きをしようという声が高まっているそうだ。

冷たい海風にあおられながら思いをめぐらす。昨日七ヶ浜で出会ったある住民の方に久しぶりに会えたことを喜び、つい「お元気ですか?」と声をかけた。何かもっとよい言い方があった気がする。自分と震災との距離感が露呈されたようだ。配慮が足らなかったと後悔する。1年も経たないうちに元に戻るはずがないではないか!表向きには元気であっても、笑顔であってもその背後にある見えない心の傷と接することを忘れてはならない。

やっぱりいた!早朝は散歩に出かける人に会うことが多い。漁師のおとんと、柴犬マルに再会。おとんは基礎しか残っていない自宅で塩ジャケを漬けていた。「お、来たんかい。」と渋い声。その場で塩ジャケとおとんを撮らせてもらう。

浜辺にて。修復が進む堤防のうえで、ご夫婦でラジオ体操をしている。お父さんが熱血漢で、奥さんを逐一指導している姿が微笑ましい。「写真を撮らせてください」とお願いしたら笑顔で応えてくれた。何とか力を出して生きて行こうとしている人々の姿…。

午前中はお一方の七ヶ浜の住民にじっくりとお話が聞けた。人生を走馬灯の様に振り返る。そしてそこには0となった日、3月11日が紛れもなく存在する。「何も残らなかったの」その言葉の表すところ、私はどれだけ想像できるだろう…。

午後もお一方のお話をうかがう。トラックの運転手からラーメン屋に転身、海の家も運営していたが、すべて津波に流された。これまでの人生、家族を背負って立つ「おやじ」の姿が浮かび上がる。これまでも、そしてこれからも、人を支えるのは「人情」。赤の他人である私に人生を語ってくれたことに感謝。

今日もたくさんスケッチを描いた。愛用の万年筆の青いインクがみるみる減っていく。絵で会話した、そんな感覚。思っていることを秒単位で形にして見せると、「そうそう、そういう感じ!」とあっという間にイメージを共有できる。描く力は人と人の間を溶かしくっつける造形力だ。

宮城県七ヶ浜町のボランティアセンターから仙台へ。宮城バスに乗る予定だったが、ボランティアコーディネーターの杉浦健さんに車で送ってもらう。夜行バス出発まで時間がある。仙台駅近くのおしゃれな飲み屋さんで食事。カウンターに座り、酒瓶の並びを撮る。

今日の朝、夜行バスが名古屋に着く。短い宮城行きだったが、被災地域の住民と膝を突き合わせてお話した「濃い」二日間だった。声のトーン、言葉の間合い、目線、にじむ涙…。この感覚を伝えるのは難しい。メディアに流されるきり撮られた情報とは異なる生な感覚の塊。だからこそ、これからの取り組みに人々の念いを反映させたい。